2025-07-31

海洋土木の技術で守る船底清掃とは?

船舶の安全な運航と効率的な維持管理に欠かせない「船底掃除」。しかし、なぜこれほどまでに船底清掃が重要視され、海洋土木の専門技術が求められるのでしょうか。

それは、船底に付着するフジツボや貝類、藻類は、燃費悪化やスピード低下、さらには船体腐食といった深刻な問題を引き起こすためです。

この記事では、これらの「海の敵」から船舶を守り、日本の航路を支える「船底清掃」の重要性と、海洋土木のプロフェッショナルである東日本海洋建設が提供する実際の施工事例をもとに詳しく説明します。

海洋土木と「船底掃除」の関係とは

私たちが普段目にすることの少ない海の下では、日本の物流や経済を支える船舶が日々航行しています。これらの船舶の安全かつ効率的な運航を維持するために欠かせないのが「船底掃除」です。

この船底掃除は、一見すると単なる清掃作業に思えるかもしれませんが、実は「海洋土木」の専門技術と密接に関わる、高度な維持管理作業なのです。

海洋土木とは、港湾や漁港、防波堤などの海洋構造物の建設や維持管理、航路の浚渫など、海域における社会基盤を整備する重要な分野です。船底掃除もまた、船舶という動く海洋構造物の健全性を保ち、海上交通全体の安全と効率を支える、海洋土木技術の一つなのです。

なぜ船底掃除が必要なのか?

船舶が海を航行する際、その船底には様々な海洋生物が付着します。フジツボ、貝類、藻類といった生物は、船底の表面に強固に固着し、まるで船体にまとわりつく「海の敵」となるのです。

これらの生物付着は、船舶の運航に深刻な影響を及ぼし、放置すれば多岐にわたる問題を引き起こします。

そこで、船底掃除が必要となる主な理由を以下にまとめました。

| 必要性のカテゴリ | 具体的な問題点 | 影響の詳細 |

|---|---|---|

| 経済的損失 | 燃費の悪化 | 船底表面が粗くなることで水の抵抗が増大し、推進に要するエネルギー(燃料)が大幅に増加します。その結果、運航コストが上昇し、経済的な負担が大きくなります。 |

| スピードの低下 | 水の抵抗が増加することで、船舶の最高速度や平均速度の低下につながります。そのため、輸送時間の遅延やスケジュール管理が困難となり、物流全体の効率を損ねる要因となります。 | |

| 船体への影響 | 船体腐食の促進 | 付着生物は、塗料の剥離や船体表面の損傷を引き起こすことがあります。金属が海水に直接触れる機会が増えたり、腐食が進行しやすくなったりすることで、船体の寿命を縮める原因となります。 |

| 操舵性能の低下 | 船底や舵、プロペラに大量の生物が付着すると、船舶の操舵性能や推進効率が低下します。その結果、正確な航路維持が困難になったり、緊急時の回避行動に支障をきたしたりするリスクが高まります。 | |

| 環境への影響 | 外来生物の移動 | 付着生物の中には、特定の海域に固有でない外来種が含まれることがあります。これらの生物が船舶に付着したまま別の海域へ移動することで、その地域の生態系をかく乱し、在来種の生存を脅かす可能性があります。これは、国際的な環境問題としても重要視されています。 |

このように、船底掃除は単に船をきれいに保つだけでなく、船舶の経済的な運航や安全な航行、地球環境の保全という、多角的な側面から見て極めて重要な維持管理作業なのです。

船底に付着する「海の敵」とは?

船底は、常に海水に触れているため、さまざまな海洋生物が付着しやすい環境にあります。これらの生物付着は、船舶の運航に多大な悪影響を及ぼすことから、「バイオファウリング」と呼ばれ、海洋土木においても重要な課題の一つとして認識されています。

フジツボ・貝類・藻類などの問題点

船底に付着する「海の敵」の代表的なものとして、フジツボ、イガイ、カキといった硬質の貝類、そしてアオノリやスナゴケなどの海藻・藻類が挙げられます。これらの生物は、船底に一度付着すると、非常に強固に固着し、除去が困難になります。

付着生物は、その種類や量によって船舶にもたらす影響が異なります。中でも、フジツボや貝類は凹凸が大きく、船底の表面を著しく粗くします。また、海藻や藻類は、広範囲にわたって薄い膜を形成し、船底と水の摩擦抵抗を増加させます。

| 主な付着生物 | 特徴と問題点 |

|---|---|

| フジツボ | 硬い殻を持ち、船底に強固に固着します。表面の凹凸が大きく、水の抵抗を大幅に増加させます。 |

| イガイ・カキ | フジツボと同様に硬質な殻を持ち、密集して付着することが多いため、船底の形状を変化させるほどの影響を与えることがあります。 |

| 海藻・藻類 | 船底全体に広がり、滑らかな表面を覆い尽くします。比較的柔らかいものの、摩擦抵抗を増加させ、船の速度や燃費に影響を与えます。 |

これらの生物付着は、船舶の性能低下だけでなく、生態系への影響など、多岐にわたる問題を引き起こす要因となります。

放置した場合のリスク

船底の生物付着を放置することは、短期的な運航効率の低下に留まらず、より深刻なリスクを招く可能性があります。

- 経済的損失の増大

燃料費の継続的な増加に加え、付着が進行すればするほど、清掃作業は困難かつ高コストになります。また、船体構造へのダメージが大きくなれば、大規模な修繕費用が発生し、船舶のドック入り期間も長くなることで、運航できない期間の損失も増大します。 - 生態系への影響と外来種の拡散

船底に付着した海洋生物は、船舶の移動とともに新たな海域へと運ばれてしまいます。その結果、本来その海域には存在しない外来種が侵入し、在来の生態系を破壊する可能性があります。これは国際的な問題として認識されており、国際海事機関(IMO)も船底のバイオファウリング管理に関するガイドラインを策定するなど、厳格な対策が求められています。 - 安全性と運航性能の低下

速度や操縦性の低下は、緊急時の回避行動や、狭い水路での安全な運航に影響を及ぼす可能性があります。また、船体の腐食が進行すれば、構造的な強度が損なわれ、最悪の場合、船舶の安全性そのものが脅かされる事態に発展するリスクもゼロではありません。

これらのリスクを回避し、安全で効率的な船舶運航を維持するためには、船底の定期的な清掃と適切な管理が必須となります。

東日本海洋建設が担う役割とは?

東日本海洋建設は、長年にわたり培ってきた海洋土木の専門知識と技術を活かし、船舶の船底掃除においても重要な役割を担っています。

私たちの役割は、単に船底の汚れを除去するだけに留まりません。海洋土木のプロフェッショナルとして、以下の点で船舶の健全な運航を支えています。

①水中での高度な作業能力

船底掃除は、多くの場合、船舶が海に浮かんだ状態で行われます。そのため、熟練した潜水士による水中での精密な作業が必須となります。

②環境への配慮

船底に付着した生物や塗料の破片が海中に拡散することは、海洋環境に悪影響を及ぼす可能性があります。洗浄作業において発生する廃棄物の適切な回収・処理を徹底し、海洋汚染を最小限に抑えるための技術と体制を整えています。

例えば、特殊な回収装置を用いて剥離した生物や塗料片を確実に回収し、陸上での適正処理を行うことで、持続可能な海洋環境の維持に貢献しています。

③船舶の安全性と機能維持への貢献

船底掃除は、船舶の性能を回復させるだけでなく、船体構造の健全性を確認する機会でもあります。海洋土木の専門家として、私たちは船底の状態を詳細に検査し、腐食や損傷の兆候がないかを確認することで、早期のメンテナンスや修理に繋げ、船舶の安全な運航を長期的にサポートしています。

このように、東日本海洋建設は、海洋土木の総合的な視点から、船底掃除を通じて日本の海上交通の安全と効率、そして海洋環境の保全に貢献しているのです。

東日本海洋建設の「船底掃除」技術

作業工程:潜水作業から洗浄まで

船底清掃は、ただ汚れを落とすだけでなく、船の性能維持と海洋環境保全に直結する重要な作業です。東日本海洋建設では、長年の海洋土木で培った専門技術と経験を活かし、安全かつ効率的な船底清掃を提供しております。

その作業工程は、入念な準備から始まり、細部にわたる丁寧な作業によって完遂されます。

工程1:作業開始前に、最適な洗浄方法や使用する道具を選定するために、船体の状況や付着生物の種類、量などを詳細に調査します。

工程2:経験豊富な潜水士が船底へ潜り、高圧洗浄機を用いて、フジツボや貝類、藻類といった付着生物を丁寧に除去していきます。特に、プロペラや舵といった動翼部分は、わずかな付着物でも燃費や操縦性に大きな影響を与えるため、熟練の技術をもって徹底的に清掃します。

洗浄作業においては、単に付着物を除去するだけでなく、船体に損傷を与えないよう細心の注意を払います。また、除去された付着生物は、海洋汚染を防ぐため、適切に回収します。

このような工程を経ることで、船底は新造時のような滑らかな状態を取り戻し、船本来の性能を発揮できるようになります。

使用される道具と安全管理

東日本海洋建設の船底清掃では、最新の専門道具と徹底した安全管理体制によって、どのような状況下の船底清掃においても高品質なサービスと作業員の安全を確保しております。

使用する主な道具は以下になります。

| 道具名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 高圧洗浄機(水中用) | 船底の広範囲に付着したフジツボや藻類の除去 | 強力な水圧で効率的に洗浄できる。船体へのダメージを最小限に抑える設計。 |

| スクレーパー各種 | 硬質なフジツボや頑固な貝類の剥離 | 船底の材質や付着物の種類に応じて使い分け、手作業で丁寧に除去する。 |

| 水中カメラ・照明 | 作業状況の確認、清掃箇所の記録、品質管理 | 作業の精度を高めるため、リアルタイムで陸上と情報を共有する。 |

| 潜水装備一式 | 潜水士の水中活動の安全確保 | 安全性と快適性を追求するため、最新の潜水服、呼吸器、通信装置など。 |

| 付着物回収装置 | 除去した付着生物の確実な回収 | 海洋環境への影響を最小限に抑えるための専用システム。 |

また、船底清掃は水中での作業となるため、安全管理は最優先事項です。東日本海洋建設では、以下の点に特に注力し、作業員の安全を徹底しております。

- 潜水計画の策定:作業前の詳細なリスクアセスメントに基づき、綿密な潜水計画を立案します。

- 資格保有者の配置:潜水士は全員、所定の国家資格を保有し、定期的な訓練と健康診断を受けております。

- 複数体制での作業:万が一の事態に備え、必ず複数の潜水士と地上支援員が連携して作業を行います。

- 緊急時対応計画:不測の事態に備え、緊急時の連絡体制や救助手順を明確に定めております。

- 最新設備の導入と点検:使用するすべての機材は、常に最高の状態に保たれるよう、厳格な点検とメンテナンスを実施しております。

これらの徹底した安全管理と専門的な道具の使用により、お客様の大切な船舶を安全かつ確実に最適な状態へと導いております。

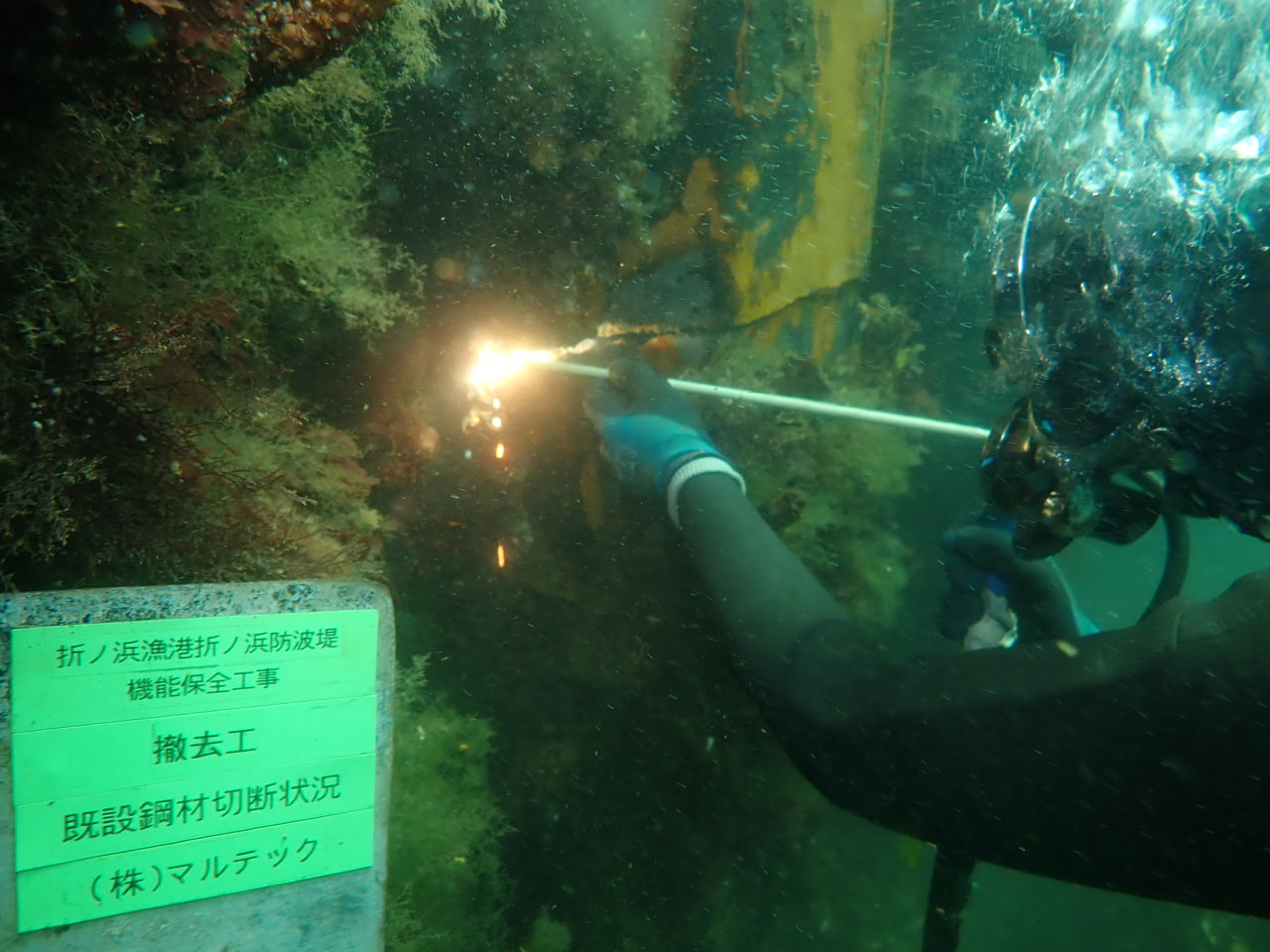

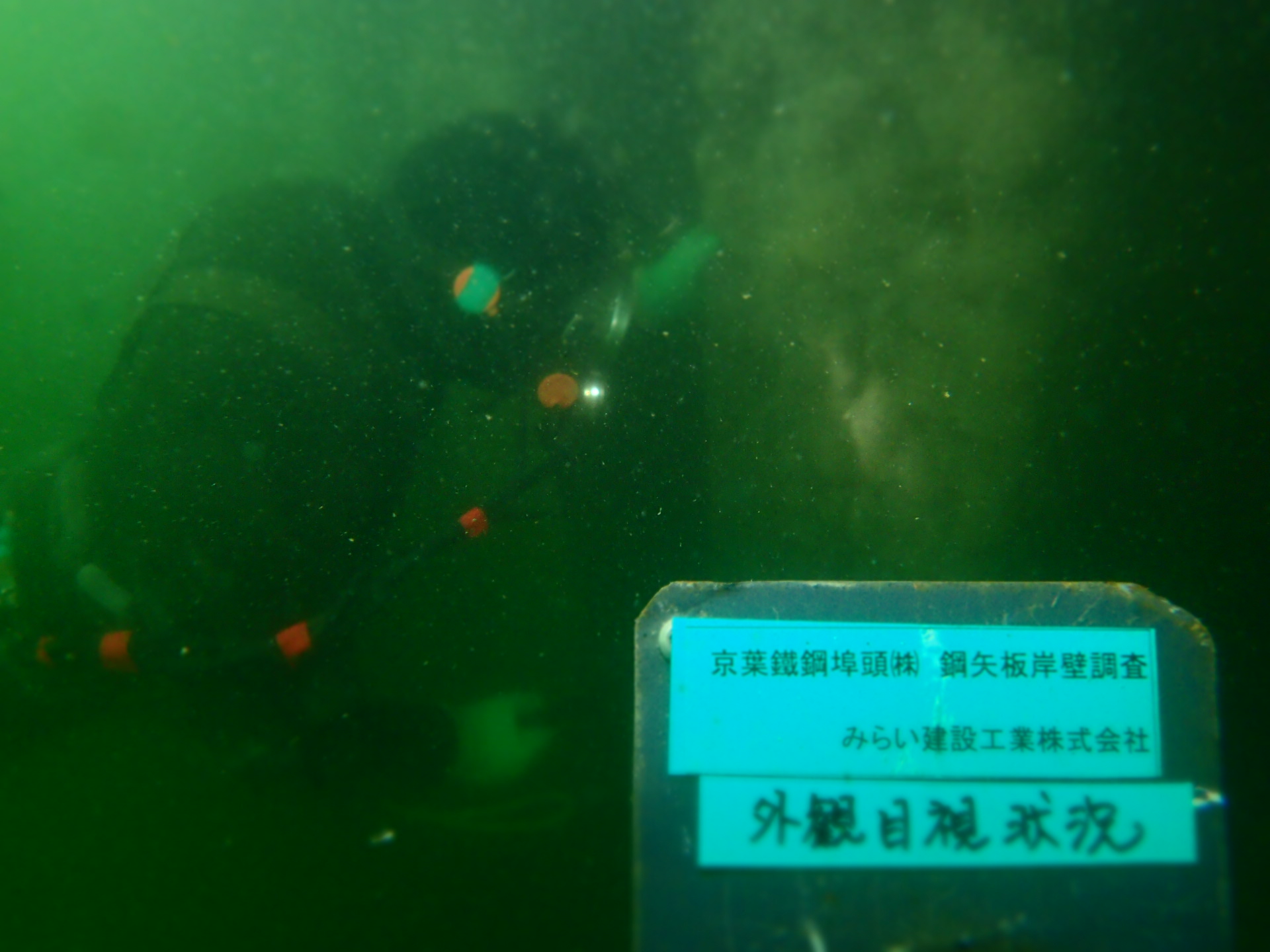

東日本海洋建設の施工実績

東日本海洋建設が行った船底掃除の実績の一部をご紹介いたします。

防災特殊おおたき丸

海上における安全確保と災害対応に重要な役割を担う「防災特殊おおたき丸」の船底清掃を実施いたしました。

まとめ:海洋土木のプロが守る“日本の航路”

船底に付着するフジツボや貝類、藻類といった「海の敵」が、船舶の燃費悪化やスピード低下、さらには船体腐食といった深刻な問題を引き起こすことをご理解いただけたでしょうか。

これらの付着物は、放置すれば運行コストの増大だけでなく、日本の物流や経済活動にも大きな影響を与えかねません。こうした見過ごされがちな課題に対し、海洋土木の専門技術を駆使した船底清掃は、まさに不可欠なメンテナンスと言えるでしょう。

東日本海洋建設は、経験豊富な潜水技術と専門知識をもって、船舶の安全な航行を支える重要な役割を担っております。船体の状態を正確に把握し、最適な方法で「海の敵」を除去することで、船舶の性能維持と寿命延長に貢献してまいりました。

私たちは、船底清掃を通じて、船舶の燃費効率向上や二酸化炭素排出量の削減など、環境負荷の低減にも貢献できると考えております。

日本の豊かな海と、そこを行き交う大切な船舶を守るため、これからも海洋土木のプロとして、日本の航路の安全と経済活動を力強く支え続けてまいります。

本記事を読み、少しでも興味を抱いた方は、私たちと一緒に海と日本をつなぐ大切なお仕事をしてみませんか?まずは、お気軽にお問い合わせください。

私たち東⽇本海洋建設は、これからの⽇本の国⼟を⽀えてくれる、チャレンジ精神溢れる⼈材を求めています。若⼿が闊達に意⾒を述べ、ベテランとの相乗効果を発揮して、技術⼒を⾼め、信頼を得られる仕事を続けていく、それが当社の理想であり、その姿が今社⾵として根付いてきています。

⾃分の気持ちを表現すると同時に⼈の話も聞ける⼈、双⽅の⽴場に⽴って、互いの意⾒を調整することにやりがいを感じられる⼈、そして、相⼿のためにやったことが⾃らのためになると信じて前に進んでいける⼈──そんな⼈たちからのご応募をお待ちしています。

⼀緒に、⽇本の未来を⽀えていきましょう。